08.10.2024 – Radiokolleg – Ö1 – Verena Gruber — – Details

❍

Spielleute (Trio)

Die Ursprünge der Straßenmusik lassen sich bis in die Antike zurückverfolgen. Wir wissen von den Wandersängern aus der vorhomerischen Zeit und aus dem alten Iran. Sie waren Geschichtenerzähler und Nachrichtenüberbringer und hatten einen hohen sozialen Status, einige von ihnen waren als Dichter-Sänger an Königshäusern tätig. Die namenlosen Zunftgesellen unter ihnen zogen auf den Straßen umher und lebten von milden Gaben und gelegentlichen Engagements. Im Mittelalter waren Straßenmusiker oft Musikanten, die von Stadt zu Stadt zogen und ihre Musik und Kunst auf Märkten darboten. Um 1500 entstand auf Neapels Straßen eine neue Liedgattung, die Villanella. Diese neapolitanischen Canzonen wurden zum Exportschlager in ganz Europa und erreichten auch den Königshof.

Die Noten wurden heimlich abgeschrieben und in Venedig gedruckt. Im 17. Jahrhundert bevölkerten die Bänkelsänger die Marktplätze. In ihren Liedern ging es um Schlachten, Morde und Katastrophen – die Moritaten. Zwei Jahrhunderte lang waren die Bänkelsänger erfolgreich, doch als neuen Medien wie Radio und Fernsehen aufkamen, brauchte sie niemand mehr. Bertolt Brecht schaffe es die Moritaten von allem Ulk zu befreien und in Literatur zu verwandeln. — Freiluftmusik gehörte im 18. und 19. Jahrhundert wesentlich zum Sound einer Stadt. In Wien waren es vor allem die Werkelmänner, die Drehorgelspieler, die Lieder wie Walzer, Landler und Märsche auf die Straße brachten, aber auch Wandersänger, Harfenisten und Volkssänger trugen zum Klangbild der Großstadt bei. Auch nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Drehorgel in Österreich der beliebteste Musiklieferant für die einfachen Leute. Im Nationalsozialismus war Straßenmusik verboten. — Die 68er-Bewegung in Deutschland verlieh der Straßenmusik eine neue Schubkraft, als Möglichkeit der öffentlichen und unkontrollierten Meinungsäußerung: Rock gegen Rechts, vor Kernkraftwerken, gegen die Autoritäten, auf linken Veranstaltungen. Für Österreich ist eine linke Straßenmusikkultur in dem Ausmaß nicht dokumentiert.

08.10.2024 – Radiogeschichten – Ö1 – Julia Zarbach — – Details

❍

Fernando Sorrentino

«Unbegründete Ängste» und «Das Ganze und der Teil». Von Fernando Sorrentino. Aus dem Spanischen von Vera Gerling. Es liest Michael Dangl. — Der 1942 geborene argentinische Autor Fernando Sorrentino zeichnet in seinen Kurzgeschichten groteske und absurde Situationen. Da ist ein Mann, der sich weigert sich zu bewegen, weil ihm eine riesige Spinne in die Hose gekrabbelt ist. In der zweiten Geschichte entpuppt sich eine Warze am Finger des Protagonisten als winziger Elefant, der mit rasender Geschwindigkeit wächst. —

SK-

08.10.2024 – Tonspuren – Ö1 – Eva Schobel — – Details

❍

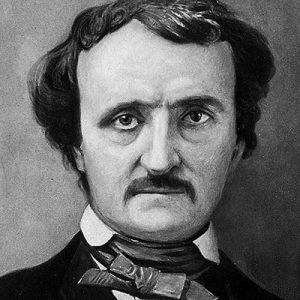

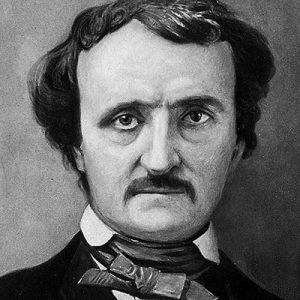

Edgar Allan Poe

Am 29. Jänner 1845 erschien Edgar Allan Poes «Der Rabe» erstmals im New Yorker «Evening Mirror» – und machte seinen Verfasser über Nacht bekannt und zum Mittelpunkt der literarischen Salons und Soireen. — Das Langgedicht über einen Erzähler, der sich in fiebrigen Träumen nach seiner verstorbenen Geliebten verzehrt, vereinigte alle Motive, die für Poes Schaffen typisch sind: Der Tod einer schönen Frau; der einsam trauernde Liebende, die «Sucht nach Selbstpeinigung» – und die qualvolle Ungewissheit, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Angeblich zehn Jahre hatte der Meister des Düsteren an dieser bewusst klangvollen Komposition gearbeitet – und noch heute beschäftigt sie die Fantasie der Nachgeborenen. Ein erzählendes Gedicht, das dem vielleicht bedeutendsten Vogel unserer Geschichte ein Denkmal setzt.

Besuch um Mitternacht.

Edgar Allan Poes Gedicht «Der Rabe».

Feature von Eva Schobel zum 175. Todestag Edgar Allan Poes�(WH v. 16.01.2009)

SK-