24.03.2025 – News: Nachrufe – The New York Times – Adam Nossiter — – Details

Dag Solstad

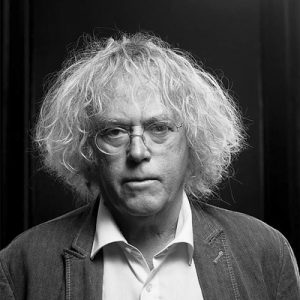

Als Gewinner der wichtigsten Auszeichnungen seines Landes erregte er die Aufmerksamkeit europäischer und amerikanischer Kritiker. Der Premierminister sagte, er habe «uns Norwegen und die Welt mit neuen Augen sehen lassen». — Der norwegische Autor Dag Solstad im Jahr 2011. Er schuf ein düsteres Universum, bevölkert von Charakteren, die mit sich selbst unzufrieden sind und im Widerspruch zu ihrer Umgebung stehen.

Dag Solstad, ein norwegischer Romanautor, der mit Form und Stil eine Welt der Entfremdung und Ernüchterung schuf und damit seine Landsleute fesselte und manchmal verblüffte, starb am 14. März in Oslo. Er wurde 83 Jahre alt. — Sein Tod in einem Krankenhaus nach einem Herzinfarkt wurde von seinem Verleger Forlaget Oktober auf Facebook bekannt gegeben. — Ministerpräsident Jonas Gahr Store sagte der Nachrichtenagentur Norsk Telegrambyra, dass Solstad «uns Norwegen und die Welt mit neuen Augen sehen ließ». Sein Verleger bezeichnete seinen Tod als «einen großen Verlust für die norwegische Literatur». — In ihrer Zusammenfassung seiner Karriere im Jahr 2015 bezeichnete die führende norwegische Kritikerin Ane Farsethas Herrn Solstad als «literarischen Provokateur», der dafür bekannt sei, «mit literarischen Experimenten und Essays immer wieder Debatten anzustoßen». Sie räumte ein, dass er außerhalb Norwegens weitgehend unbekannt war, obwohl er und seine Bücher in europäischen und amerikanischen Publikationen wie Le Monde, The New Yorker, The Paris Review und The New York Times ausführlich besprochen wurden. (Eine Schlagzeile in der Times Book Review von 2018 lautete: «Bedeutet Ihnen der Name Dag Solstad etwas? Sollte er.») — Solstads düsteres Universum war bevölkert von Charakteren, die sich unwohl fühlten und mit ihrer Umgebung im Konflikt standen. Erzählen war weder sein Hauptinteresse noch seine Stärke; er sagte Frau Farsethas 2016 in einem Interview für The Paris Review, er sei «nicht besonders am Geschichtenerzählen interessiert». — Doch das Innenleben seiner Hauptfiguren ließ ihn nicht los. Es fällt ihnen schwer, aus ihren beengenden Verhältnissen auszubrechen, außer durch Selbstanalyse; der Autor selbst steht oft im Hintergrund und stachelt sie an. — «Rückblickend sieht er, dass sein Leben vor allem von Rastlosigkeit, Grübelei, Rückgratlosigkeit und abrupt aufgegebenen Plänen geprägt war», kommentiert der Erzähler kühl seine Hauptfigur im Roman «T. Singer» (1999), einem der wenigen seiner fast zwei Dutzend Romane, die ins Englische übersetzt wurden. — In einer lobenden Rezension dieses Buches – es erzählt die Geschichte eines Bibliothekars, der in eine Kleinstadt zieht und die Tochter seiner verstorbenen, von ihm getrennt lebenden Frau adoptiert – nannte James Wood vom New Yorker es «vielleicht Solstads anspruchsvollstes Werk».

Herr Wood bemerkte, dass «die Langeweile in Solstads Werk eine Art halluzinatorische Kraft erreicht», wenn er unter anderem ausführliche Beschreibungen des norwegischen Wasserkraftunternehmens liest. — Der Stil selbst imitiert diese Andeutungen von Langeweile. Phrasen werden wiederholt und überarbeitet – «ein Muster stilisierter, leicht erkennbarer Wiederholungen», wie Frau Farsethas es im Interview mit der Paris Review nannte – und winzige Punkte werden endlos eingekreist. — Der Anfang von «T Singer» (wir erfahren nie, wofür das «T» steht) ist geprägt von hypnotischen Absätzen, die sich auf mehreren Seiten um das drehen, was der Autor Singers «peinlichen Fehler» nennt: Er «denkt, er spreche mit B, obwohl er eigentlich mit K spricht», ein Fehler, der Singer noch weit in die Zukunft hinein quält. — Singer sei, wie andere Solstad-Figuren, «ein Individuum, das in sich selbst schwebt, als trage er zu große Kleidung», schrieb die Kritikerin Elena Balzamo 2001 in Le Monde. Solstad nannte den polnischen Meister des 20. Jahrhunderts, Witold Gombrowicz, als einen ihrer wichtigsten Einflüsse. Wie Gombrowiczs Figuren seien auch Solstads Figuren egozentrisch, sich selbst fremd und schienen in den Händen mächtigerer, namenloser Kräfte zu sein. — Seine Formexperimente und seine Beschäftigung mit Figuren, die «versuchten, in keiner Weise aufzufallen», wie er es in «T. Singer» ausdrückte, trugen dazu bei, Herrn Solstad «im Zentrum des öffentlichen Lebens» Norwegens zu platzieren, schrieb Frau Farsethas, die Literaturkritikerin der Wochenzeitung Morgenbladet. (…)

SK-news